Ben Lerner („Die Topeka Schule“) hat einen Essay zu der Frage „Warum hassen wir Lyrik?“ vorgelegt. Die Zeit-Autorin Maja Beckers arbeitet in ihrer Rezension einen Aspekt heraus, der auch in verblüffender Weise auf Essays zutrifft – ja, vielleicht auf alle kreativen Tätigkeiten. Hier ein kurzer Auszug aus der Zeit-Rezension, der sich auf eine These von Lerners Mentor Allen Grossman bezieht:

Die Dichtkunst strebe nach dem Unendlichen, dem Transzendenten, dem Göttlichen. Weil das unmöglich sei, sei jedes Gedicht ein Zeugnis des Scheiterns. Es gebe so etwas wie das „virtuelle Gedicht“, schrieb Grossman, das heißt eine abstrakte Vorstellung von Lyrik und dem, was sie vermag. Wie stark das „konkrete Gedicht“ dahinter zurückbleibe, sei jedes Mal schmerzhaft und enttäuschend.

Der Essay preist schon in der Bezeichnung das mögliche Scheitern ein, da hat er einen Vorteil – was nicht heißen soll, dass der Essay bei vielen Menschen unbedingt beliebter ist als Lyrik. Der Essay bemüht sich um Konkretion, Nachvollziehbarkeit und Überzeugungskraft – hierin ist er im Gegensatz zur Lyrik sehr irdisch.

Die Lyrik hingegen hat ein eher göttliches Image, strebt in der Literaturgeschichte Vollkommenheit an, was dann zum Sprachrausch eines Hölderlin führen kann, der ihn vielleicht auch zu seinem frühen Abschied von der Welt, von dem Offenen, das er ja eigentlich liebte, geführt hat, ihn dies alles gegen den Rückzug und die geistige Verbarrikadierung in einem Turmzimmer in Tübingen eintauschen ließ.

In der Jüdischen Allgemeinen heißt es treffend anlässlich des Erscheinens eines Bandes mit Essays von Max Goldstein:

Als ob nicht jede Literatur Versuch wäre, unterscheidet man den Essay (also »Versuch«) von den anderen Prosagenres. Oft wird er auch »die unvollendete Art, Gedanken zu formulieren«, genannt, als ob nicht jede Philosophie weitergedacht werden könnte, also unvollendet bleiben muss. Allerdings ist es kein Paradox, dass es zwar unvollendete, aber gelungene Essays gibt.

Quelle: Neobarock aus Tel Aviv

Man könnte also sagen: Wir lieben das Unvollkommene, das Vollkommenheit anstrebt und dabei immerhin den Horizont unserer Erkenntnis vielleicht ein wenig erweitert. Und warum hassen wir Essays? Sie sind lang, sie sind ernst, sie sind teilweise unverständlich, nicht leserfreundlich, sie entspringen allzu sichtbar der Eitelkeit ihrer Autorinnen und Autoren.

Bereits 1931 vermutete Kurt Tucholsky als Grund:

„Versuche, einen Roman zu schreiben. Du vermagst es nicht? Dann versuch es mit einem Theaterstück. Du kannst es nicht? Dann mach eine Aufstellung der Börsebaissen in New York. Versuch, versuch alles. Und wenn es gar nichts geworden ist, dann sag, es sei ein Essay.“

Reise mit ungewissem Ausgang

Eine ausgesprochen gelungene Betrachtung des Essays als Textform ist in der Reihe Journalisten-Werkstatt des Verlags Oberauer erschienen (dem ich auch das Tucholsky-Zitat oben entnommen habe): Der Essay, erhältlich als Druck und E-Paper. Autor Peter Linden hält den Essay in seinem glänzend geschriebenen Einführungstext für gar nicht so beliebt unter Journalisten und Lesern, was möglicherweise „am kollektiven Trauma aus längst vergangenen Deutschstunden“ liege, dort behandelt als Erörterung. Aber, so Linden:

„Wahrscheinlicher ist, dass es beiden Seiten viel Zeit und Mühe abverlangt, sich ergebnisoffen auf ein Thema einzulassen. Denn im Falle des Journalisten bedeutet Essay immer eine detektivische Indiziensammlung und Analyse aller möglichen Erklärungsmuster oder Lösungsansätze. Im Falle der Leser bedeutet es, wenigstens für einen Moment, Vorurteile beiseitezulegen und sich auf eine Reise mit ungewissem Ausgang zu begeben. Für beide bedeutet es zu akzeptieren, dass sich ein erster Eindruck, eine spontan formulierte Meinung, ein lange gepflegtes Vorurteil womöglich als falsch erweisen.“

Der Zweifel sei „ein Wesensmerkmal des Essays. Der Zweifel unterscheidet den Essayisten vom Polemiker und vom Kommentator.“ Das sehen aber nicht alle so – ist das subjektiv-donnernde „Ich habe recht“ doch auch erfolgversprechender in diesen lauten Zeiten.

Die Objektivität ist tot, es lebe die Objektivität

Kommen wir daher zum Aspekt der Objektivität, die nach Jahrzehnten unter der Abrissbirne des Dekonstruktivismus (selbst die gut getarnte Krönung aller Konstruktionen) dringend lebensrettender Maßnahmen bedarf.

Eine kompakte Anleitung zum Schreiben wissenschaftlicher Essays für Studenten ist auf dem Portal Pointer.de erschienen. „Objektivität ist hier nicht gefragt“, heißt es salopp in dem Ratgebertext „Essay schreiben: Das musst du beachten“. Anders als in einer Hausarbeit stehe in Essays (die bisweilen als Ersatz für Hausarbeiten akzeptiert werden) eher die eigene Position im Vordergrund als wissenschaftliche Neutralität. Diese Aussage sei hier mal in Frage gestellt: Die in einem Essay vorgebrachten Argumente wirken bei den Lesern sicherlich besser, wenn sie das Kriterium der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit erfüllen, die in der Wissenschaft als handhabbarer Ersatz für die nie zu erreichende absolute Objektivität gilt. Denn wenn etwas nicht zu erreichen ist, heißt das noch lange nicht, dass man sich nicht daran orientieren könnte – für die Seefahrer waren ferne Gestirne wie Polarstern oder das Kreuz des Südens bekanntermaßen recht hilfreich bei der Navigation. Polarstern wie Objektivität mögen beide bis auf Weiteres unerreichbar sein, der Orientierung können sie trotzdem dienen.

Abschließend soll daher nochmal Peter Linden zu Wort kommen, der dazu aufruft „Fragen zu loben und raschen Antworten zu misstrauen, den Perspektivwechsel zu üben“. So entstehe „ein befremdliches Bild, das sich der Schwarz-Weiß-Malerei entzieht, die die öffentliche Debatte dominiert. Wer die Welt in Gut und Böse einzuteilen vermag, wird sie niemals verstehen. Wer wie ein Essayist vorgeht, vielleicht.“

Klingt nach einer Idee, die Unterstützung verdient.

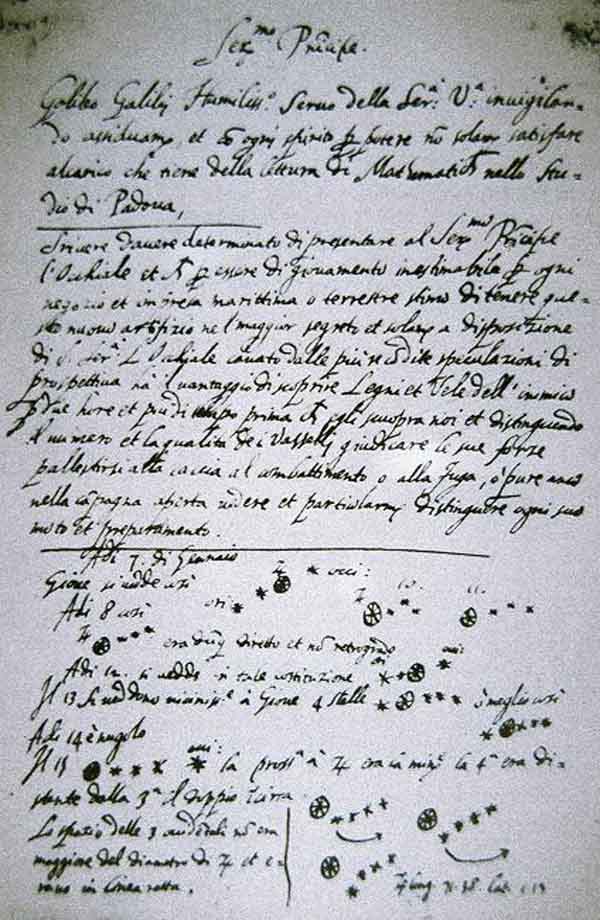

Bild: Im Jahr 1609 von Galileo Galilei verfasster Entwurf für einen Brief an den Dogen von Venedig – in dem der große Forscher und Aufklärer übrigens, soviel Dialektik muss sein, die Vorzüge des Teleskops im militärischen Einsatz preist

© Galileo Galilei, Public domain, via Wikimedia Commons

Text geringfügig redigiert und ergänzt am 20. September 2023.

Kommentare